Sébastien Schnyder

Des lieux qui attendent

Exposition de Sébastien Schnyder

du 8 février au 19 avril

Sébastien Schnyder vit entre Genève et Lyon. Il a été formé à la photographie et à la céramique. Il a par la suite rejoint l’Ecole Nationale Supérieur d’Art de la Villa Arson à Nice dont il sort diplômé d’un DNSEP en 2023. Il a été résident de la Factatory en 2023. Sébastian Schnyder est actuellement résident aux ateliers du Grand Large en partenariat avec la Ville de Lyon.

L’exposition Des lieux qui attendent est la première exposition individuelle de l’artiste.

« Pour l’exposition Des lieux qui attendent, Sébastien Schnyder poursuit son questionnement du fonctionnement humain à l’intérieur des architectures, ce qu’il nomme “la mécanique humaine”. Explorant spécifiquement l’attente dans ses dimensions temporelle et spatiale, il s’intéresse aux espaces intermédiaires ainsi qu’aux objets dont ils sont à l’origine. Fasciné par les formes qui nous entourent et que nous ne voyons plus, l’artiste les observe longuement avant d’en modifier subtilement la morphologie. Il en façonne de nouvelles faites de fragments, de légers décalages et de mise à distance ; sortes de variations depuis un thème que l’on distingue toujours mais qui tend à s’effacer sous ses gestes. Véritables objets de design, ses sculptures font naître un sentiment d’étrangeté de l’observation du quotidien.

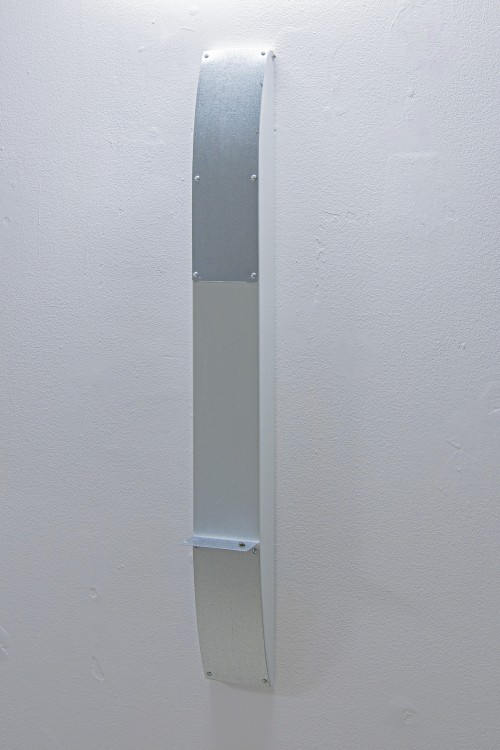

Posée à même le sol, l’une des premières œuvres que l’on découvre se dresse tout en verticalité. D’apparence simple, sa silhouette métallique oscille subtilement entre lignes droites et courbes. Que regardons-nous ? Sur l’une des faces, une fente horizontale offre un indice. Faudrait-il prendre un ticket ? Juste à côté, la sculpture Les temps calmes tout aussi énigmatique mêle des matériaux précisément sélectionnés par l’artiste : tôle de bardage, bois, polycarbonate et éclairage au néon. Si cet objet hybride attire irrémédiablement, il se donne à voir autant qu’il se dérobe. Complètement fermé et quasiment opaque, il ne peut remplir sa fonction d’accueil et nous laisse décidément à l’extérieur. Sur les vitres, du blanc de Meudon occulte la lumière ne laissant s’échapper que quelques rayons qui éclairent le sol d’un halo rectangulaire. Il faut alors s’approcher et guetter les interstices pour apercevoir l’intérieur de cette structure qui paraît vouée à attendre. Faut-il que nous attendions aussi ? Depuis ces premières sculptures jusqu’à une installation vidéo, l’impression s’accentue au fil du parcours de l’exposition. »

Imaginez alors une salle d’attente, celle d’un cabinet médical ou d’un bâtiment administratif. Une salle des plus communes : murs blancs, plafond quadrillé de dalles et éclairage au néon dont le léger grésillement emplit le vide de l’espace. Dans cette salle – sous les traits de laquelle on reconnaîtrait presque celle qui accueille l’exposition – sont disposées quatre chaises en plastique d’un vert qui tire vers le gris, ou inversement. Installé es sur ces chaises, deux inconnu es, une femme et un homme, attendent. En parallèle, un troisième personnage tout aussi anonyme apparaît dans un paysage rural, assis sous un abri de fortune, mi-abribus, mi-cabane de chasseur. À intervalles réguliers et animé par une raison qui nous échappe, il quitte cette protection précaire, attrape une pelle et creuse un trou dans le champ. Pendant ce temps, dans la salle d’attente, nos deux protagonistes montrent de légers signes d’impatience ; iels parcourent des yeux l’espace qui les entoure, soupirent et tapent des pieds sur le sol. On pourrait leur prêter des répliques d’Estragon et Pozzo, les personnages principaux de la pièce En attendant Godot. “En attendant il ne se passe rien.” déclare Estragon à Pozzo, qui lui demande alors : “Vous vous ennuyez ?”

ce à quoi le premier répond avec franchise: “Plutôt.” Omettant volontairement un avant ou un après, la vidéo La Théorie des vieilles bouteilles investit un espace intermédiaire dans lequel le temps se dilate et nous enveloppe, si bien que nous attendons finalement aussi. En attendant, dans le champ comme dans la salle d’attente, il ne se passe rien, ou presque rien. La femme retire son chapeau et le pose sur la chaise vide à côté d’elle, l’homme retire sa chaussure et l’observe avec attention. Deux gestes anodins mais décalés, qui ne sont pas sans rappeler ceux qu’effectuent Estragon et Pozzo dans les premières lignes de la pièce de Samuel Beckett. À travers ces deux gestes et d’autres détails, sortes d’indices que l’on prend plaisir à découvrir, Sébastien Schnyder flirte avec l’absurde. Le territoire de l’attente est-il le domaine de l’absurde ? Il constitue en tout cas pour l’artiste un espace interstitiel de liberté et de surprise. Alors que rien ne parait faire totalement sens, c’est dans l’ambiguïté et l’apparente inefficacité de l’attente prolongée que la signification est à trouver.»

Bérangère Amblard, Chargée des expositions et des éditions MAC Lyon